外壁のメンテナンスと言えば塗装を思い浮かべるかと思いますが、なんでも塗りさえすれば良いというものではありません。

サイディングや化粧モールなどに凍害が見られる場合は、塗装しない方が賢明です。

ここでは、塗装以外のメンテナンス方法についてわかりやすく説明しています。

凍害の原因とメカニズム

凍害とは、建材が雨水を吸い込んで冬季に凍り、体積膨張の圧力で内側からボロボロと破壊されていく現象です。

凍害とは、建材が雨水を吸い込んで冬季に凍り、体積膨張の圧力で内側からボロボロと破壊されていく現象です。

凍害は窯業系サイディングで発生しやすく、一般的に北海道や信越・東北地方などの寒冷地で多く見られる現象ですが、昨今では広島市内でも凍害が確認されるようになり、対岸の火事ではなくなっています。

凍害のメカニズム

窯業系サイディングはセメントに木の繊維を混ぜたもので、建材自体に吸水性があります。そのため、通常はサイディングの表面に塗装を施して吸水されにくくします。

しかし、サイディングの裏面や断面は素地のままなので吸水性があり、そこから凍害の原因となる雨水が染み込んでしまいます。

凍害のメカニズムをわかりやすく説明すると、サイディングの断面や端部から雨水が吸い込まれ、湿ったまま気温が下がり凍ることで体積膨張を繰り返し、やがてサイディングの表層から建材がボロボロ剥がれてくということです。

こうなってしまうと、パテ補修をして塗装を行ったとしてもまたボロボロ剥がれてくるので、サイディングを張り替えるしかメンテナンス方法ありません。

凍害が起りやすい条件

前述したように、凍害が起こる地域は東北などの寒冷地に限定されるイメージがありますが、実は広島市内でもよくみられる現象です。

前述したように、凍害が起こる地域は東北などの寒冷地に限定されるイメージがありますが、実は広島市内でもよくみられる現象です。

ただし、建物全体に見受けられるものではなく、ある法則があります。それは”雨がかかる場所に凍害が起こりやすい”ということです。

例えば、胴差(どうさし)と呼ばれる1階と2階の間に入っているベルトのような部材に注目した場合、胴差の上部に軒の出があれば胴差に直接雨がかからないため、凍害は起こりにくい傾向にあります。

ですが、反対にバルコニーの手摺壁など、上部に軒の出がない部位は直接雨がかかるため、胴差が雨水を吸収しやすくなり凍害も起こりやすくなります。

凍害による劣化箇所の補修方法

凍害によってボロボロになった外壁は、塗装ではなく張り替えを行います。ここでは窯業系サイディングの補修方法と、前項でご説明した胴差の補修方法をご紹介します。

サイディングの補修方法

サイディングが凍害による被害を受けたときは、部分的な張り替えとなります。しかし問題が二点あります。

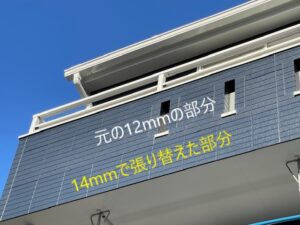

まず一つ目が、凍害にあった建物が平成20年以前に建築されている場合、同じ厚みのサイディングが用意できないという点です。理由としては、平成20年より前のサイディングは厚さが12mmでしたが、それ以降は14mm以上のサイディングが標準になっており、現在は12mm厚のサイディングが製造されていないからです。

この場合は、厚みが14mmの似たような模様のサイディングを探すしかありません。

二つ目の問題点は、同じ模様のサイディングが残っていないという点です。

二つ目の問題点は、同じ模様のサイディングが残っていないという点です。

画像は一部分だけ14mmのサイディングで張り替えた現場ですが、ここを補修したと言われなければ誰も気づかないレベルではありますが、わずかな差異が気になるか気にならないかは個人差があると思いますし、気になるという方は凍害にならないよう早めのメンテナンスを行ってください。

こうなると、やはり塗装で色を合わせるしかないため、外壁塗装のタイミングと一緒に補修する方が効率的かと思います。

胴差の補修方法

凍害=交換というのがセオリーですが、化粧胴差の場合は同じものが残っていない可能性が高いため、厚みが変わったり幅が異なると見た目が非常に悪くなってしまいます。

そこでおすすめなのは板金でカバーするカバー工法です。

-

板金で胴差をカバー中の画像

ガルバリウム鋼板で胴差をカバーしています。

-

板金で胴差をカバーした画像

ガルバリウム鋼板で胴差をカバーしました。

まとめ

凍害とは、建材が水分を吸収したことが原因で内側から建材を壊されてしまう現象です。鋼製手摺や木製ラティス、ウッドデッキも同じですが、直接雨がかかる部位は早く劣化していまいます。

もしも凍害によってサイディングがボロボロになってしまった場合は、塗装ではなく張り替えを行う必要があります。また、胴差に関してはガルバリウム鋼板でカバーすることで吸水しなくなり、以前より長持ちします。

大切なのは、塗装で長持ちさせられる部分は塗装でメンテナンスしても良いが、塗装では長持ちしない部分は他の方法でのメンテナンスを行うということです。

本ページでは外壁サイディングも凍害を起こしていたのでサイディングを張り替えて、模様を併せてから塗装しました。

お気軽に

お気軽に

満足度96.8%!

満足度96.8%!