ガイナのクレームが多い理由、それは第一にガイナが有名だからです。また、職人にとって塗りにくい粘度の高い塗料だからです。

正しい施工の知識と技術を有した職人で施工することこそ、ガイナの特性を最大限活かすことができるのです。ちなみに品川の旧自宅はガイナを塗装しておりました。

このページでは、よくあるガイナのクレームや、10年後の汚れ具合を画像付きで解説していきます。

目 次

ガイナのクレームが多い理由

ガイナのクレームが多い理由、それは第一にガイナが有名だからです。

ガイナのクレームが多い理由、それは第一にガイナが有名だからです。

遮熱・断熱性能を有する省エネ塗料の中では4年連続トップシェアを誇り、また度々メディアに取り上げられるなど一般の人でもガイナの名前を知っている、聞いたことがあるという方が多いのではないでしょうか。その知名度は、他の省エネ塗料を圧倒しています。

また、2018年度には省エネ大賞審査員特別賞を受賞しました。

こうなるとガイナを取り扱っていない塗装業者は面白くないわけです。ガイナの弱点やトラブル事例を収集し、さもすべての現場でクレームが出ているかのように訴えかけるセールスを展開するところも出てくるでしょう。

でも、そもそもそんなに悪い塗料だったら、度々メディアに取り上げられたり省エネ大賞を受賞するはずがないのではないでしょうか?

【よくあるクレーム1】思ったより色が薄かったというクレーム

ガイナのクレームとして最も多いのが、仕上がりイメージの差異です。特に、思ったより色が薄かったというクレームが圧倒的に多いようです。ガイナは特殊な機能を持つ断熱塗料であるために濃い色は作れません。

いや正しくは作れるのですが、ガイナの性能が落ちるのであえてメーカーが作らないのです。

たとえば、黒い紙に太陽光を通した虫眼鏡をあてるとどうなりますか?煙が出始め、燃えますよね。黒いボディーカラーの車と白いボディーカラーの車とではどちらが夏場の車内が暑いでしょうか?

白は熱を反射し黒は熱を吸収する性質があります。つまり、黒色は遮熱性・断熱性において不利ということです。色が濃ければ濃いほど不利になりますから、ガイナは濃い色は作らないのです。

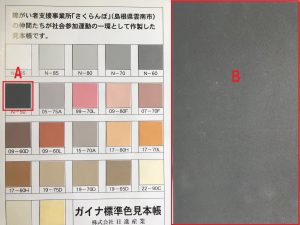

この画像は実際のガイナの色見本帳です。AとBではどちらが濃く見えますか?おそらくAの方が濃く見えていると思いますが、実は全く同じ色(N-50)なのです。

このように、色は狭い面積で見るより広い面積で見たほうが明るく(薄く)見えます。これを面積効果といい、小さな見本で色を選んでしまうと、実際の完成イメージが思ったより明るくて失敗した・・・という風になるのです。

ただでさえ濃い色がなく、一番濃い色でもN-50(グレー)なので「じゃあN-50で」と一番濃い色で指定したのに実際には薄く見えてしまい、頼んだ色と違うといったような錯覚に陥るのです。これがガイナの色でクレームになりやすい理由です。

【よくあるクレーム2】ガイナの断熱効果が感じられない

ガイナは“塗るだけで夏は涼しく冬暖かい”というキャッチフレーズが売りですが、もちろんそんなに甘いものではありません。

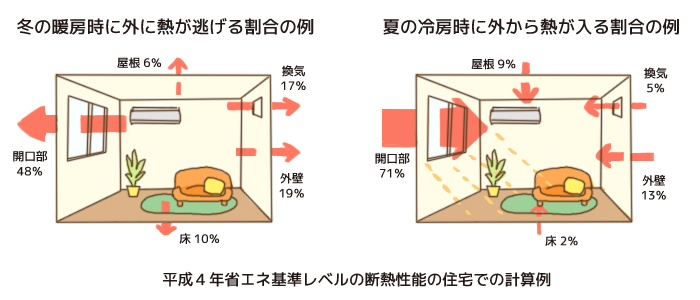

住宅の熱エネルギーは画像のように開口部(サッシ)から最も損失します。さらに、窓ガラスがシングルガラスの家とペアガラスの家とでは熱損失が異なるのでガイナを塗装した効果に差が出ます。

つまり、シングルガラスの家の壁や屋根にガイナを塗ったところで劇的な効果は感じにくいと言えます。もしガイナの性能を発揮するなら、併せて窓リフォームを行うことをお勧めします。

シングルガラスのお家の断熱性能を上げるためには、室内にガイナを塗るのが効果が得られやすいです。ガイナは表面に触れた空気の温度に変化する特性(例:ガイナが30℃の状態で5℃の風があたると一瞬で5℃になる)がありますので、エアコンが効きやすくなります。

ガイナの効果を実感しやすい家

ガイナの効果を実感しやすい家と実感しにくい家があります。

まず、ペアガラスの家はガイナの効果を実感しやすいと思いますが、シングルガラスの家はガラスから熱が逃げるので、ペアガラスに比べると効果を実感しにくいかもしれません。

ただし、シングルガラスでもガイナの効果は出ます。

画像のように、A・B・Cの住宅の外壁にガイナを塗った場合、どの住宅が最もガイナの効果を感じられると思いますか?

正解はBの住宅です。両隣に住宅が隣接してると直射日光が当たらないので、Bの住宅が一番涼しくなります。クーラーの温度設定も28度で十分です。

このように、住宅の立地によってもガイナの効果の感じ方は変わって来ます。

品川の旧自宅はこのBの立地条件でシングルガラスの家でした。築年数も40年で夏は暑く冬はまるで外にいるように寒く、結露が酷い家でした。

築年数が経過したモルタル壁の家は、壁内の断熱材が下がってしまったり隙間が出来てしまうので断熱性が下がっているのです。

そこでガイナを外壁に塗ってみたところ、予想に反する驚く効果が出ました。夏場のエアコンは28度設定、冬は18度設定でいけるようになったのです。

なので、シングルガラスの家には断熱効果が出ないとは一概には言えません。

【よくあるクレーム3】汚れやすい

ここでは、実際に戸建て住宅の屋根と外壁にガイナを塗装し、10年経過した状態をご覧いただけます。

まず大前提として、

・ガイナは水性塗料である

・塗膜表面のきめが比較的粗い(ツルっではなくザラっとしている)

ので、汚れがひっかかりやすいという点はその他の水性塗料と同じ性質です。

事例1.ガイナを塗装して10年後のカラーベスト屋根

こちらのカラーベスト屋根は大屋根(2階の屋根)にガイナを塗って10年後の状態です。

こちらのカラーベスト屋根は大屋根(2階の屋根)にガイナを塗って10年後の状態です。

*実際は12年後の画像です

多少の退色(色が薄くなること)は見受けられましたが、手で触ってみたところチョーキングはしていませんでした。さすが70%がセラミックのガイナです。

続いて、鉄部です。

続いて、鉄部です。

この画像はカラーベスト屋根の棟板金にガイナを塗装して10年経過した画像です。大屋根と下屋周りに約25m程度金属板金がありましたが、錆びていたのは、下屋の棟板金の1箇所のみでした。

棟板金は錆び止めを塗った後、通常のシリコン塗料を塗った方がよほど劣化していますので、これは非常に優秀な結果だと思います。

他社施工物件のため、絶縁部材タスペーサーを使用していないことと、棟板金ジョイントにシールが施工していませんでした。

屋根の判定:3.7/5点(★が多いほど健全・評価が高い)

汚れ度合い:★★★★☆

変退色:★★★☆☆

錆び:★★★★☆

事例2.ガイナを塗装して10年後のサイディング外壁

続いて、ガイナを塗装して10年後のサイディング外壁を見ていきます。

続いて、ガイナを塗装して10年後のサイディング外壁を見ていきます。

この画像は北面の状態です。

北面は日が当たりにくいので、何を塗ってもこけや藻が生えやすいのですが、目立ったこけや藻の繁殖はありませんでした。

また、汚れているなぁという印象はありませんでした。

次に、この画像はガイナを塗って10年後の北面1階の画像です。

次に、この画像はガイナを塗って10年後の北面1階の画像です。

一般的に北面の1階は日が当たりにくいだけでなく、隣家との境界で地面が土であったり樹木が植えてあったりと、湿気が溜まりやすい環境にあるので、どんな塗料を塗ってもこけや藻が生えやすい部分です。

ガイナだから特に、という印象はありませんでした。

北面の判定:3.7/5点(★が多いほど健全・評価が高い)

汚れ度合い:★★★★☆

変退色:★★★★☆

こけ・藻:★★★☆☆

事例3.ガイナを塗って10年後のベランダ手摺壁

住宅のこけや藻が生えやすい部分のひとつ、ベランダ手摺壁。ベランダ内は手摺壁が立ち上がっているため、湿気が滞留しやすいのでこけや藻が繁殖しやすい場所です。

住宅のこけや藻が生えやすい部分のひとつ、ベランダ手摺壁。ベランダ内は手摺壁が立ち上がっているため、湿気が滞留しやすいのでこけや藻が繁殖しやすい場所です。

対策として、ベランダ手摺壁に開口を設けることで換気させることができますが、開口を設けると雨漏りの原因になりやすいので、開口を設けない設計もあります。

これはガイナに限らず、どんな塗料を塗ったとしても同じようにこけや藻が生えてしまいます。

自宅のベランダの手すり壁に開口部が設けてあるかどうか、またこけや藻が繁殖していないかどうか確かめてみて下さい。

ベランダ手摺壁面の判定:3.3/5点(★が多いほど健全・評価が高い)

汚れ度合い:★★★★☆

変退色:★★★★☆

こけ・藻:★★☆☆☆

これらの部位には防かび・防藻剤をガイナに添加することで抑制できます。

「汚れやすい」に対する品川の結論

いかがでしょうか?ガイナの10年後の状態は言われるほど汚れていないことがわかりました。もちろん、立地条件によって多少の差異があるでしょうが、弊社の評価としては、一般的なシリコン塗料より汚れにくく、防さび効果があり、チョーキングしにくい塗料だと思います。

汚れやすいなんて聞くと、真っ黒になるんじゃないかと想像しがちですが、決してそんなことはありません。

ガイナは割れやすい?ガイナとシーリングの関係

汚れのほかにガイナは割れやすいという噂がありますが、一般部分が割れることはまずありません。

汚れのほかにガイナは割れやすいという噂がありますが、一般部分が割れることはまずありません。

ですが、シーリングの上にガイナを塗ったような箇所や下地が動く箇所では、ガイナ塗膜が割れてしまうケースがあります。

画像を見ると、シーリング表面のガイナ塗膜が割れています。ただし、シーリング部分の塗膜が割れるのは仕方がありません。

これはガイナに限ったことではなく、どんな塗料を塗っても目地シーリング部分は大なり小なり割れてしまいます。

ただ、シーリングが破断していなければ、表面の塗膜にひび割れが入るのは機能上は問題はありませんが、やはり割れてしまうのはなんとなく嫌ですよね。

シーリング部分の判定:2/5点(★が多いほど健全・評価が高い)

塗膜の割れ:★★☆☆☆

職人が使いたくない塗料?

職人は自分が塗りやすい塗料を好み、塗りにくい塗料は使いたがらない傾向にあります。ガイナははっきり言って塗りにくい塗料の代名詞です。初めて塗る職人にとっては「こんなもの塗れない」という印象を持つでしょう。しかし、それもコツと知識によって克服できることなのです。

ガイナに含まれるセラミックビーズは水より比重が軽いため、ペール缶の中で表層に浮遊しています。開封後は撹拌機で90秒以上混ぜてから使わないと、セラミックビーズが均一に混ざりません。

また、休憩時間の後なども同じで、混ぜ直す必要があるので面倒くさいと言えば面倒くさいのです。

すべての職人がそうではありませんが、探究心が強い職人は、どうしたら性能が発揮されるか、きれいに仕上がるかを研究し、挑戦しますが、そういう職人が世の中には少ないということなのでしょう。

ガイナのコツを知らない職人が塗ると、表面がガチャガチャに仕上がってしまいます。誰が見ても汚いという印象を受けるでしょう。すると職人は自分の腕のせいではなく、塗りにくいガイナが悪いと言い訳するのです。

また、表面をガチャガチャに仕上げてしまうと塗膜表面に凹凸ができますから、当然ながら埃が引っ掛かりやすくなり、汚れやすくなってしまいます。こうしてガイナは汚れやすいというようなクレームのストーリーが出来上がってしまうわけです。

でも、そもそも塗りにくい塗料は使いたくないなどと言う人は職人ではないです。

職人とは、一般の人では到底できない部分までこだわって作るような人をいうのではないでしょうか?

代表品川の自宅はガイナを塗装しております

「社長、あんたの家は何を塗っとるんね?」

よくぞ聞いてくれました。いえ、聞かないでください。(笑)これが一番シビアな質問です。

弊社は複数社のメーカー様と取引をさせていただいておりますので、「うちの自宅には○○を塗ったよ」なんて言うと、採用されたメーカー様は喜ぶでしょうが、そうじゃない他メーカー様ははぶてると思うのです(笑)

自宅に塗れる塗料はひとつですから、できれば秘密にしておきたいことでした。

私が住んでいた家は最新の高気密高断熱住宅ではありません。築年数も30年以上経過している木造モルタル壁の家で、夏は暑いし冬は寒い家でした。

挙句の果てに冬になると1階の押し入れは結露して、二階も雨漏りしました。ここは笑えませんが、何事も経験が大事だと思ってます。

抱えている問題点の中で結露が一番のネックでした。築年数が経過しているのでおそらく壁内の断熱材も湿気ており、断熱性能が低下していることが予想されたので、こうなれば断熱ガイナで塗り替えるしかないと思ったのです。

実は、自宅に断熱ガイナを塗ったことはメーカーである日進産業様には内緒にしています。材料を注文する時も仮名で注文したので、このページを見ない限りはバレないはずです。これ、実話です。

もしも自宅にガイナを塗るよ!なんて言うと、「社長の家なら特別価格にします!」と言いだしかねないので。お客様にご購入いただく価格、同じ条件で仕入れなければ、本当の価値の判断ができなくなるからです。

断熱ガイナを塗ってみた実際の効果は?

正直、窓はシングル(単層)ガラスなので、断熱性能が前より向上することはあっても、言われているような「光熱費が25%安くなる」ことはないだろうと思っていました。結露さえしなければ良いと思っていましたから。

正直、窓はシングル(単層)ガラスなので、断熱性能が前より向上することはあっても、言われているような「光熱費が25%安くなる」ことはないだろうと思っていました。結露さえしなければ良いと思っていましたから。

私の旧自宅ではエアコン1基で2部屋(約20帖)を冷やしていましたが、当然エアコンの付いていない部屋の方はなかなか冷えないので、冷風が行き渡るよう扇風機を補助に使っておりました。

ところが驚くことに、2016年の夏はその扇風機が必要なくなったのです。それだけならまだしも、温度設定は29℃のまま、それより下げたことは(平成28年の夏)一度もありません。これは外壁にガイナを塗装したからに違いありません。

では、2階の環境はどうかと言うと、正直、日中はあまり変わらないかな・・・というのが体感上の率直な感想です。ただ、夜はやはり29℃設定でエアコンをつけると10分も経てば寒く感じるようになります。

熱が建物に与える部位ごとの影響率は、屋根が16%、壁が9%、窓が49%と言われているように、ほとんど窓から熱の影響を受け、または熱が逃げてしまいます。

それと同様に、熱くなった屋根からも輻射熱が伝わるので、2階の部屋は大きな変化を感じることがないのだと思います。

結論ですが、外壁に断熱ガイナを塗って大正解でした。光熱費は15%程度下がりました。

ガイナが良いのは、10年後にガイナの上からどんな塗料でも塗れること。またどんな塗料を塗ってもガイナの断熱効果はほとんど変わらず継続するところですね。

ガイナを塗った結論:窓ガラスがシングルガラスの家に断熱ガイナを塗っても効果は出る。特に1階の環境が劇的に変化する

その後のガイナ環境 冬はどうなったか?

ガイナを塗装して半年がたった平成29年3月2日。外壁にガイナを塗装してひと冬を越しました。

夏場は涼しくなったガイナでしたが冬はどうだったかと言うと、

よくわかりませんでした。

ガイナがどうというより、寒いものは寒いから結局暖房は不可欠、というのが率直な感想になります。というのも、建具の隙間やたたみの隙間から風が吹いてくるので、ガイナの効果云々は測定(体感)不能です。

強いて言うならそれでも暖房の設定温度は下がりましたし暖房も効きやすくなったような気がします。

まとめ

世の中には、簡単なものしか作りたがらない職人と難しいものを作り上げることが喜びな職人とが存在します。ガイナは後者の職人でなければ扱えない代物かもしれません。そのために日進産業は認定施工店制度を設けているのです。

正しい施工の知識と技術を有した職人で施工することこそ、ガイナの特性を最大限活かすことができるのです。

お気軽に

お気軽に

満足度96.8%!

満足度96.8%!