真亀テラスハウスは、境界壁を共有する複数の戸建て住宅が連続している広島市安佐北区真亀にあるテラスハウスです。

大成パルコンのプレキャスト・コンクリートの(工場で作ったコンクリートの板を組み立てた)頑丈な家ですが、お隣と壁がくっついているため屋上も2世帯で共有しています。

もしもどちらか一方のお宅が雨漏りしたとすれば、もう片方の屋上にも一部手を加えなければならないので注意が必要です。

目 次

真亀テラスハウスの特徴と問題点

広島市安佐北区真亀に広がってるテラスハウス。お隣さんと壁を共有しているテラスハウスは屋上もくっついています。

広島市安佐北区真亀に広がってるテラスハウス。お隣さんと壁を共有しているテラスハウスは屋上もくっついています。

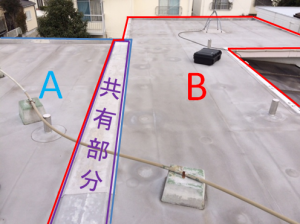

すると、画像のようにAとBの屋上が重なり合っている部分は双方が共有していることになります。

屋上防水は防水保証制度により、全面改修した場合は10年保証書が発行されますが、お隣さんとの共有部分の処置をどうするかが悩ましいところです。

例えばA邸の屋上防水を改修した場合、雨仕舞いの問題上、B邸との共有部分まで手を加えなければなりません。

さらにはB邸を改修した場合もA邸との共有部分に手を入れなければならず、もしA邸・B邸の防水施工を担当した業者が異る場合、それぞれの防水層の種類が異なったりすると、雨仕舞いが悪くなってしまい雨漏りのリスクが高まります。

真亀テラスハウスの雨漏りの特徴

真亀テラスハウスの雨漏りには特徴があります。

真亀テラスハウスの雨漏りには特徴があります。

プレキャスト・コンクリートいわゆるPC造は、工場で作ったコンクリートパネルを組み合わせてある建物なので、所々にジョイント(PC板とPC板のつなぎ目)があり、その隙間をシーリング材で止水してあります。

例えば、地震などで建物に揺れの力がかかった場合、揺れの応力は目地部分(PC板とPC板のつなぎ目)に逃がされるので、PC板にはひび割れが発生しにくくなります。しかしその反面、目地シーリングが伸びたり縮んだりを繰り返すことで弱くなり、シーリングが切れてしまう可能性があります。

そうなると天井のPC板の目地部から浸入した雨水が室内に漏れてしまうので、その他の構造の建物と比較して雨漏りの被害が広範囲に渡ってしまいます。

テラスハウスの屋上防水改修時期

テラスハウスの一方の世帯が防水改修工事を行う際、もう一方の世帯の屋上を改修せずに残してしまうと、お互いの防水改修時期がずれてしまい、その都度それぞれのお宅が改修を行っていくことになります。

このサイクルが永続的に続いてしまうのはお互いにストレスですし、その度に我慢しなければならないのもストレスですよね。

よってテラスハウスの防水改修はお隣さんと同時に同じ工法で改修することがベストといえます。

真亀テラスハウスの現状の屋上防水の種類

テラスハウス新築時の防水は、25mmの断熱材(ペフ)を張った上からゴムシート防水が施工してあります。つまり屋上は外断熱になっているということです。

テラスハウス新築時の防水は、25mmの断熱材(ペフ)を張った上からゴムシート防水が施工してあります。つまり屋上は外断熱になっているということです。

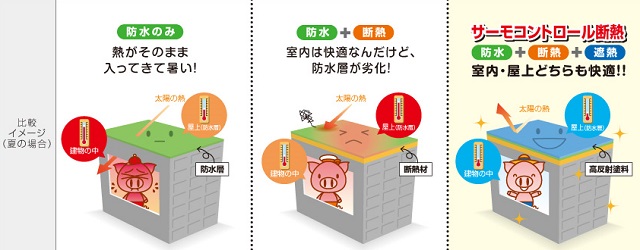

防水層の下に断熱材が入っていると、建物に伝導する熱を断熱材が遮断してくれるので室内環境にはメリットが高く、光熱費を抑えてくれるなどの効果があります。

ところが防水層にとっては逆で、断熱材が入っている防水層は断熱材が入っていない防水層と比較して、約1.5倍~1.8倍速く劣化してしまいます。

断熱材は蓄熱するので、その熱の影響によって防水層が高温になり、伸縮を繰り返すことで劣化速度がはやまってしまうのです。

ではどうすればよいか?

それは、断熱防水改修を行うことで解決できます。

真亀テラスハウスの断熱防水改修

断熱材が蓄熱する影響で防水層が高温になるのを防ぐには、防水層の表面温度を下げてやれば良いのです。つまり防水層の表面を遮熱塗料で保護するということです。

断熱材と遮熱塗料を組み合わせることで防水層が長持ちし、快適な室内環境も維持できるのです。これを「サーモコントロール断熱改修」と言います。

屋上防水改修で重要なのは「端部の納まり」

真亀テラスハウスの屋上防水において、どんな種類の防水層であっても重要なのは「端部の納まり」なのです。一見問題がないように見えても、実は肝心な部分がダメだったりします。

左の画像では、端末押さえ金物から浸入した雨水が目地部を通り建物内に浸入している痕が見えます。また、右画像の別の物件でも、やはり押さえ金物の裏側に雨水が浸入していることがわかります。

防水には必ず端末押さえが必要です。しかし、端末押さえ金物はせっかく張った防水シートに穴を開けて設置しなければならず、雨水の浸入を防止するという観点から言えば大きな弱点となります。

そのため、一般部分より弱点となりやすいドレン周りや立ち上りの端部は、きちんと補強することが大切です。

最も理想的な納め方はアルミ笠木を被せる方法ですが、コストもかかります。ここで次に大事なポイントとなってくるのが防水層の選び方です。

真亀テラスハウスに適している防水層の種類は?

断熱材を入れて遮熱塗料で仕上げられる防水は、塩ビシート防水、ゴムシート防水、改質アスファルト防水、ウレタン塗膜防水、FRP防水など、どれでも可能です。

しかし、真亀テラスハウスの屋上防水は端末部の押え金物が弱点となっていますから、この弱点を克服できる防水層を選択しなければなりません。

この条件を満たすことができる防水層は、塩ビシート防水とウレタン塗膜防水になります。端末押え金物にアルミ金物ではなく、塩ビ被覆鋼板を使える防水がこの2つです。

塩ビ被覆鋼板を使う理由は、ビス頭の上に防水層を形成できるからです。

アルミ金物を使って端末を押えると、どうしてもビス頭が露出してしまうことになり、そこから雨水が浸入してしまいます。

また、アルミ金物の裏側にも毛細管現象により雨水が浸入してしまうのです。そもそもせっかく防水層を作ったのに、わざわざその防水層に穴を開けるというのは矛盾しています。

コスト面、工期短縮の面で有利なのは塩ビシート防水です。

まとめ

これらのポイントを知らない防水業者が多すぎるので困ったものです。一般の方はわからないわけですから、我々防水業者の提案次第となります。

これらのポイントを知らない防水業者が多すぎるので困ったものです。一般の方はわからないわけですから、我々防水業者の提案次第となります。

万が一間違った工法で改修すると、大金を払ったのに数年で雨漏りしてしまうということにもなりかねませんので、慎重に業者を選ばれることをお勧めします。

お気軽に

お気軽に

満足度96.8%!

満足度96.8%!